『ニンテンドー3DS LL』

2. パズルをつくるように

- 岩田

- わたしが3DS LLの実機を

初めて見たときに感じたのは、

投影面積全体の中での液晶画面の占める割合が

すごく大きかったことなんです。

いわゆる“額縁”の部分が

これまでの任天堂のゲーム機に比べて

とてもせまいんですよね。

- 村上

- そこの部分もかなり、

これまでのハードとは違います。 - 岩田

- もちろん他のジャンルの電化製品であれば、

もっと額縁がせまい製品はたくさんありますが、

任天堂の基準と制約の中でつくったゲーム機で、

ここまで額縁をせまくできたというのは

ちょっとした感動がありました。

ですから、どうやってそれを実現できたのか、

今日、ぜひ訊きたかったんですよ。 - 輿石

- その制約になったのはスピーカーですね。

- 藤田

- そうですね。

スピーカーの大きさが

額縁のデザインを左右したんですけど、

最初のデザインで、すでに

3DSと同じスピーカーが入らないような絵が、

設計チームにあがってきました(笑)。

- 一同

- (笑)

- 藤田

- その絵をいかに実現するか、というところで、

小さいスピーカーを探したり、

下画面側にスピーカーを移動する案を検討しました。

DSi LLを改造して、ボタン側にスピーカーを持ってきたりして、

実際に『ドラクエ』のオープニングの曲を聴いたりしました。 - 岩田

- でもスピーカーが小さくなったり、

画面と別の場所から音が出たりすると、

音の魅力が半減する可能性がありましたよね。 - 藤田

- はい、ゲームの中で音も重要な要素だと思います。

それで複数のスピーカーのメーカーさんから

いろんな技術を紹介していただいて、

「細長い形状のスピーカー」のお話を

聞くことができたんです。 - 岩田

- あ、丸形じゃないんですね。

- 藤田

- はい。最初にお話を聞いたときは

まだまだ実用的なものではなかったんですが、

音もちゃんと出せるということで、

「もしかしたらいけるかもしれない」と。

そこからメーカーさんと共同で、

いろいろな検討を重ねてできたのが、

いま搭載しているスピーカーになります。 - 岩田

- せまい限られたスペースに入る、

カスタムサイズのスピーカーにしたわけですね。

音質的にはどうなんですか? - 藤田

- じつは音響特性のグラフとして、

3DSとまったく同じではありません。

3DSよりスピーカーサイズが小さいので

音質的には不利でしたが、

スピーカー自体の性能や構造の調整に加えて

ソフト的な最適化をほどこして、

聴こえる感覚を、

できるだけ3DSに近づけるようにしました。 - 岩田

- なるほど、いろいろな工夫があるんですね。

- 藤田

- 目に見えるものではないんですが、

いろいろやっています。 - 岩田

- スピーカー以外にもいろいろ追求しないと、

あそこまでの域にはたどり着けないと思うので、

そこはかなりみんなが意識して

がんばった部分なんですよね。 - 宮武

- 額縁について付け加えて言うと、

3DSのときは立体視を強調するために

下地の色は黒で統一していたんですが、

画面だけでも十分没入できる大きさになりましたので、

黒にこだわることのないカラーリングにできました。

- 岩田

- このくらいの画面の大きさになると、

額縁の視覚的な演出補正にたよらずとも、

自分が集中したときの視界が

画面だけでカバーできてしまうんですね。 - 村上

- そうなんです。

あと、本体を小さくするという意味では、

樹脂の貢献も大きいですね。

従来のプラスチック樹脂だと

どうしても肉厚になるんですが、

今回は薄くても堅さを保つ樹脂を使っています。 - 岩田

- 堅い樹脂というのは、

逆に成型が難しくなったりしませんか? - 村上

- 成型も難しくなりますし、

色も出にくいんです。 - 岩田

- 色もなんですか?

- 宮武

- 上画面を開いた液晶側は、

ナイロンGF55という

新しい樹脂を使っているんですけど・・・。 - 岩田

- えーと、GFというのは、

グラスファイバーの略ですよね? - 村上

- はい、細かなガラス繊維を入れて

強化したプラスチックです。 - 岩田

- じゃあGF55っていうのは

「ガラス繊維が55%入っています」

という意味なんですか? - 宮武

- そうですね。

普通は樹脂の色をきちっと出して、

その上に塗装してきれいな色を出すんですけど、

この樹脂はもともとの色味が出にくいんです。 - 岩田

- ガラス繊維が55%もまじっていたら、

加工も加飾(※3)も難しくなるんじゃないですか?

加飾=表面にさまざまな工業的な技法によって装飾を加えること。

- 宮武

- そのとおりです。

なので、普通にやったらダメなんです。

その部分は、樹脂と塗料の密着性をよくするための下地塗料を

1回吹いて、さらにもう1回、加飾のための塗料を吹くという、

2コート塗装をしています。 - 岩田

- ははあ・・・はじめて知りました。

- 村上

- たしかに塗装の手間はかかるんですが、

この材質でなければ

強度と製品の薄さのバランスを実現できなかったんです。

それこそヒンジ(※4)のところなんて、もう・・・。

ヒンジ=本体と上画面を接続している開閉支持機構部分のこと。

- 藤田

- そうですね。

薄いところは1ミリ以下ですしね。 - 村上

- あとは、各部品を組み合わせるときの

クリアランスなども徹底的に見直して、

“公差計算”などを

本当に細かいところまで行って・・・。 - 岩田

- えーと、今日はおそらく、

「社長が訊く」史上かつてない

難しい用語がポンポン出てきます(笑)。

- 一同

- (笑)

- 岩田

- まずクリアランスというのは、

かんたんに言うと“隙間(すきま)”という意味で、

この場合、部品が動くための隙間を表します。

この部品と、この部品が当たらないように、

「ここにこれだけの隙間があること」

みたいなことを、クリアランスと呼びます。

この認識で、合っていますか? - 村上

- はい、そのとおりです。

- 岩田

- それから“公差”というのは、

部品を量産するとき、すべて厳密に、

設計上のサイズでつくるということは

ほぼ不可能なので、

「この範囲まで許容しましょう」

というふうに決めた数値を、公差と呼びます。

“公差計算”というのは、

公差のある部品がどんどん組み合わされると、

そのブレが全体に影響をあたえますから、

それが起きないよう、あらかじめ計算をしておく、

ということなんですよね? - 村上

- そうです。ありがとうございます(笑)。

- 岩田

- 部品1個1個の公差も

ちりも積もれば山となりますから・・・。 - 一同

- (大きくうなずく)

- 村上

- 「ここは0.1ミリ小さくできるんじゃないか?」って

何時間も話し合ったりしますね(笑)。 - 岩田

- そんなに何時間も話し合うんですか。

- 輿石

- けっこうありますね。

0.3ミリのクリアランスがあるとして、

こっちから0.1、こっちからも0.1とれれば

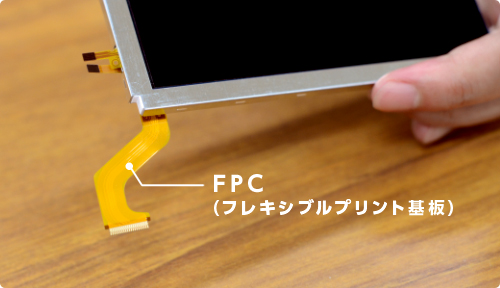

0.5になるから「ここにFPCを通せるかも」とか。 - 岩田

- FPC(フレキシブルプリント基板)というのは、

3DSのときにもお訊きしましたね。

複数のバラバラな電気回路の基板の間をつなぐ、

薄いケーブルのことですね。 - 輿石

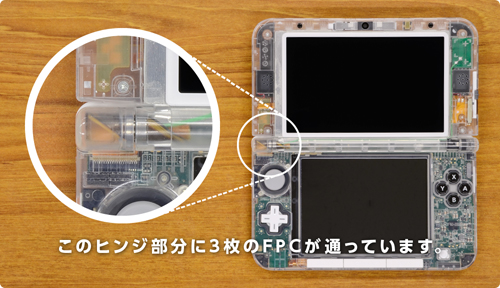

- (3DS LLの透明モデルを見ながら)

これです。

- 岩田

- たとえばこのヒンジのところに、

上と下を電気的につなげるために、

クルッとまわったFPCが入っているんですね。

これはたしか、FPCが

3枚通っているんでしたっけ? - 輿石

- はい、3枚です。

- 岩田

- いま、さらっと言ってますけど、

すごいことなんですよね、これは(笑)。

でも本当にこういうものって、

パズルをつくるように精密に計算し尽くされて、

つくられているんですね。