『ニンテンドー3DS』ソフトメーカークリエーター 篇

第11回:『BIOHAZARD REVELATIONS』

5. “怖さ”と“没入感”

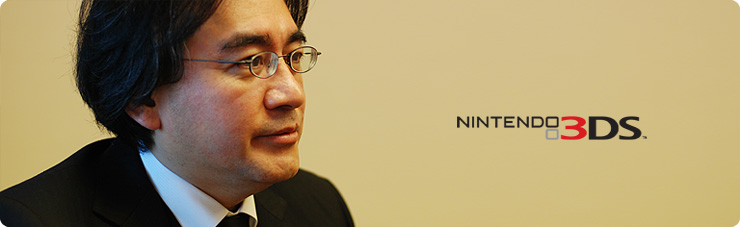

- 岩田

- 今回、『バイオハザード』をつくるうえで

欠かせなかったポイントはどこになりますか? - 中西

- やっぱり、イベントなどでお客さんに

かなり触ってもらっていたので、

そこからのフィードバックが随分役に立ちました。

そこは大きなポイントだったと思います。 - 岩田

- でも、お客さんのコメントはすごくありがたい一方で、

迷ってしまう悩ましい部分もあると思うんですが、

そこはどうでしたか? - 中西

- そうですね・・・でも、先ほど堀から

“お化け屋敷”って言葉が出ましたけど、

お客さんに触ってもらう意味は、まさにそこだと思うんです。

というのも、今回開発中に“お化け屋敷プロデューサー”の

五味弘文(※14)さんという方の本を読んだんですが、

お化け屋敷でも、実際のお客さんの

反応をチェックしながら調整していくらしいんです。

それは『バイオハザード』をつくるときとまったく同じで、

プレイしてる人の反応を見ながら、

「ここの敵がでてくるタイミングをもう0.5秒遅らせよう」

とか、何度も調整していくんです。

五味弘文さん=日本のお化け屋敷プロデューサー。

- 岩田

- じゃあ実際に触ってもらっている反応を

生で見られるところに、

ものすごく価値があるんですね。 - 中西

- そうなんです。

ホラーをつくっていると麻痺していって、

怖さがわかんなくなるんですよ。

理屈としては“これで怖いはず”というように構成するんですが、

そこはあくまで理屈なので、

その結果を確かめるためのだいじな機会なんです。 - 岩田

- そこでお客さんがちゃんとおどろいてくれると、

安心できるし、手ごたえも感じますしね。 - 中西

- ええ。だから逆に

「え、そこそんなに怖い?」って思うこともあって、

社内でもけっこうテストをやるんですけど、

手に汗びっしょりかきながらやってるのを見て、

「お前、めっちゃビビリやなー!」って思います(笑)。

でも“怖さ”って、人間の感情の中でも

難しいと思うんですよね。

『バイオハザード』はどちらかといえば、

お化け屋敷のようなおどろかせ方なんですが、

同じものを見ても怖がる人と怖がらない人って、

けっこうわかれますし。 - 岩田

- たしかに怖さは

笑いより個人差が大きい気がします。

中には虚勢を張って怖くないフリをする人から、

ものすごく怖がる人まで、いろんなパターンがあるので、

とても悩むと思います。 - 中西

- はい。精神的なものですごく怖がる人もいれば、

直接おどろかすことでびっくりする人もいるし、

スプラッターなものを喜ぶ人もいるし・・・。

そういう意味では笑いに比べて、

ホラーはまだまだ研究の余地があるなぁと思います。 - 鈴木

- 音楽の演出でも、

あえて明るい曲を暗いシーンで流して、

ギャップで怖がらせることもしています。

- 岩田

- ふだん、バランスをとっているぶん、

突然ギャップがあると

人間の感情が不安定になりますからね。

今回、実際にできあがった手ごたえとして、

ホラーゲームが携帯型になるとどう変わりましたか? - 竹中

- “笑い”はみんなのものですけど、

“ホラー”は1対1のものだと僕は思うんです。

だから、ちっちゃい画面を覗き込む

携帯型の“没入感”が、ホラーとすごく相性がいいと思います。 - 鈴木

- 裸眼で3Dを見られることもすごくいいですよね。

気を紛らわせずに集中できます。 - 川田

- 探検しているような気分が強くなりますね。

たとえば「洞穴の中ってどうなってるのかな?」

みたいな奥へ奥へと潜っていく感じは3DSならではです。

そういう意味では、“船の中”という限定した舞台が、

非常にマッチしています。 - 中西

- 最初、E3後に「ホラーでいく」と決めた要因も、

携帯型で、かつ3Dという臨場感ですよね。

世界がそこにあって没入していく部分が、

「廊下の角の先に何かいそう」というところの、

「角の先」をリアルに感じさせられる。

“船”という閉塞感ある舞台にしたのも、

そこが活きると思ったからです。 - 川田

- でも船の中だけだと

どうしても変化に乏しくさびしくなるので、

雪山とか海岸とか、バリエーションもつくりました。 - 中西

- はい。“連続ドラマ”をイメージしていたのと、

携帯型は比較的、短いスパンの遊び方をするので、

舞台のバリエーションを増やすことで

コントラストをつくりたかったんです。

開放的なところから久々に船へ戻ってきたときに

「うわー、またここか・・・」

みたいな気持ちにさせたいなぁ、と。 - 岩田

- そのつくりもドラマっぽいですね。

- 中西

- はい。手ごたえとしてはうまくいったかなと思ってます。

- 川田

- ドラマ構成なので時間軸は一定じゃないんです。

じつはこれこそ、『バイオハザード』では初なんじゃないかな。

- 中西

- ああ、そうですね。

シナリオ側からも、プレイヤーに不安感を持たせるために、

海外ドラマ風のサスペンス要素を入れたかったんです。

「え、これどういうこと? どうなっちゃうの?」って

煙にまくような・・・。 - 鈴木

- あと、僕は“持ち運べる本格バイオ”っていうところも

すごく魅力的だと思っています。 - 中西

- え? でも、サウンド担当としては、

家でヘッドフォンで聴きながら

遊んでもらったほうがよりいいんでしょ? - 鈴木

- あ、そうか。両方楽しめるということで(笑)。

- 一同

- (笑)

- 堀

- 僕はちょっと違う切り口から言わせてもらいますと、

2画面なので、下画面をタッチするときに

一瞬、目を離すお客さんが多いと思うんです。

あの一瞬の間ができるのが、プレイしていると

わりとホラーとリンクしてくると思います。 - 岩田

- ああー、なるほど。

- 堀

- 一瞬目を離すことに

すごくためらいを感じると思います。

敵にやられちゃいますし、

目を離してる間に何か出てくるし。

そういう部分はホラーとして成立しているかなと思います。

- 岩田

- じつは怖さがより引き立つ構造なんですね。

もちろん、部屋で没入するのもひとつの遊び方ですが、

携帯型は遊ぶTPOの自由度を変える存在なので、

いままでと遊ばれ方が変わる気がします。

みなさん、そこについてはいかがですか? - 川田

- たとえばスリープしたら、いったん停止になりますよね。

ホラーとしてはあまり任意でゲームを止めたくないのですが、

携帯してゲームをするうえで必要だと判断しました。

クリフハンガー方式のようなシナリオ構成も、

自分がいまどういう経過をたどってきているかを

確認できるようなつくりになっていますので、

いままでの『バイオハザード』に比べて、

遊びやすくなっていると思いますよ。 - 中西

- なので、逆に本編はそれで割り切って、

でもやっぱり携帯型だから持ち寄って遊びたいよね、

ということで誕生したのが「RAID MODE」なんです。