「ゲーム&ウオッチ」

2. 電卓用のチップをそのまま利用

- 岩田

- みなさんは、そうやっていろんな仕事に関わって

ゲーム&ウオッチをつくることになったわけですが、

最初に出たのが『ボール』(※6)で、1980年でしたよね。 - 加納

- はい。

『ボール』=ゲーム&ウオッチシリーズ第1作。中央のキャラクターが落下してくるボールを受け取るゲーム。1980年4月発売。

- 岩田

- ちょっと余談になりますけど、

偶然なんですが、HAL研究所(※7)も1980年にできたんです。 - 山本

- じゃあ今年でちょうど30周年なんですね。

- 岩田

- そうなんです。

だから、「あれから30年なんだなあ」と、

2010年を迎えて、しみじみ思ったりしています。 - 山本

- 当時、わたしたちは20代でしたからね。

- 岩田

- わたしはまだ大学生でした(笑)。

- 出石

- そうなんですか(笑)。

- 岩田

- ええ。ちなみに山本さんが入社した78年は

わたしが大学に入った年で、

『スペースインベーダー』(※8)の大ブームが巻き起こったんです。 - 山本

- そうでした。

HAL研究所=ゲームソフト開発会社。

『星のカービィ』や『スマブラ』シリーズなどを開発。 HAL研究所が設立された当時、岩田はアルバイト社員として入社し、 のちに社長をつとめた。

『スペースインベーダー』=1978年に株式会社タイトーが発売したアーケードゲーム。

- 岩田

- で、出石さんが入社した75年というのは

わたしが高校に入った年で、

加納さんが入社した72年は

札幌オリンピックが開かれた年で、

わたしは当時、札幌で暮らす小学6年生でした。 - 加納

- おお!それはそれは(笑)。

- 岩田

- わたしにとってはそんな大先輩であるみなさんが、

なにか不思議なご縁に吸い寄せられて

ゲーム&ウオッチという商品をつくることになるわけですよね。

ちなみに、人づてにお聞きした話なんですが、

そもそもゲーム&ウオッチが誕生することになったのは

横井(軍平)さん(※9)が新幹線のなかで

電卓で遊んでいる人を見たのがキッカケだったとか。

当時、みなさんは横井さんからどのようなことを言われて

ゲーム&ウオッチの開発がはじまったのですか? - 加納

- いや、そのあたりの経緯については

残念ながらよくわからないんです。

わたしがクリエイティブ課から開発一部に呼ばれて

ゲーム&ウオッチに関わりはじめたのは、

第1弾の『ボール』の途中からのことで、

その時点で、横井さんと岡田(智)さん(※10)たちが

すでに試作品をつくっていましたから・・・。

横井軍平さん=任天堂在職中に、開発部、開発一部の部長をつとめ、ゲーム&ウオッチやゲームボーイなどのゲーム機のほか、ファミコンロボットや『Dr.マリオ』などを世に送り出した開発者。故人。

岡田智さん=ゲームボーイシリーズや、ニンテンドーDSシリーズの開発に関わる。元開発技術部部長。

- 岩田

- 加納さんは途中から入ったので

最初の経緯についてはご存じないんですね。 - 加納

- はい。でも、横井さんが

電卓からインスピレーションを得たのは

間違いないと思います。 - 出石

- というのも、ゲーム&ウオッチで採用したチップは、

電卓で使われているのと同じものだったんです。

そもそも電卓のディスプレイのひとつの数字は

7セグメントで表示されるようになっていまして・・・。 - 岩田

- 0から9までの数字はそれぞれひとつひとつが

セグメントと呼ばれる7個のパーツ、

つまり 7セグメントで表示する仕組みなんですね。

7セグメントで表示する仕組みなんですね。 - 出石

- そうです。

ですから、8桁の計算ができるチップであれば、

7セグメント×8桁で56セグメント。

さらに数字の間には小数点がありますし

「−(マイナス)」などの記号もあります。

72セグメントの表示が可能だった

そのチップを使って『ボール』をつくったんです。 - 岩田

- つまり、72セグメントの1個1個が

それぞれオン/オフする仕組みになっていて、

数字を表示する代わりに絵に置き換えて

ゲームをつくったということですね。 - 出石

- そうなんです。

- 加納

- で、『ボール』の画面の右上には

得点や時刻を表示する4桁のカウンターがついていますね。

そこでは、7セグメント×4桁で

計28セグメントを使っているんです。 - 岩田

- 使えるセグメントが72個ですから

残りは44セグメントになりますね。 - 加納

- はい。その残りのセグメントを使って、

キャラクターやボールを表示させるようにしています。 - 岩田

- なるほど。

あと、4桁のカウンターで時刻が見られるようにしたのは

開発の終盤になってから、という話も

聞いたことがあるのですが。

- 加納

- 途中から入りましたので、

時計機能をつけることになった経緯は知らないんですけど、

時間をデジタル表示させようとすると

時分の間に「:(コロン)」が入りますよね。

それが入っていないのは

たぶん時計が後付けだったからなんだと思います。 - 出石

- 水晶振動子(※11)を採用することで

時計機能をつけるのは簡単なことでしたし。

水晶振動子=高い周波数精度の発振を起こす素子のひとつ。時計やコンピュータ等の正確な基準信号として用いられている。

- 加納

- それに、「:」とはいえ

1個のセグメントを使うわけですから

それすらも節約したいという考えもあったかもしれません。 - 岩田

- ゲームに使わないともったいないと。

- 加納

- もったいないんです(笑)。

ですから、2作目の『フラッグマン』(※12)からは

千の単位は「1」だけにして、

6作目の『マンホール』(※13)からは

「AM」と「PM」も表示するようにしました。※12 『フラッグマン』=ゲーム&ウオッチの第2弾ソフト。 フラッグマンが旗や足を使ってランダムに表示する数字を、その順番通りに当て るゲーム。1980年6月発売。

※13 『マンホール』=ゲーム&ウオッチのゴールドシリーズ(アラーム機能付き)の 第1弾ソフト。通行人を穴に落とさないように、マンホールのふたを移動させるゲーム。1981年1月発売。

- 岩田

- 「1」しか表示しないというのは?

- 加納

- たとえば時刻を「PM10:00」というように

「AM」と「PM」で表示すれば、

4桁で28セグメント必要だったものを減らすことができます。 - 岩田

- はい。

- 加納

- そこで、千の単位を「1」しか表示しないようにすれば・・・。

- 岩田

- なるほど。「AM」と「PM」と「1」で計 3セグメント。

数字は7セグメントを使いますから

4セグメントの節約になりますね(笑)。 - 加納

- 節約できるんです。

わずか4個のセグメントさえも遊びに使いたかったんです。

なので、最高得点は「1999」でした。 - 岩田

- あははは(笑)。

- 出石

- そうやっていろいろ節約して

使えるセグメントは全部使い切っていましたね。 - 加納

- セグメントに無駄はひとつもありませんでした。

- 出石

- それに、そのような制約があるなかで

いろんなアイデアを考えることがすごく楽しかったんです。

これだけしか使えるコマがないなかで、

それをどうゲームにするかという。 - 加納

- そうそう、そこがいちばん面白かった。

- 出石

- しかも、制約があると

かえってアイデアが湧いてくるものなんですよ。

- 加納

- うん、湧いてきましたね。

- 岩田

- 新しいものをつくるときに

制約がないというのは、必ずしもいいとは言えなくて、

制約があるからこそ、いろんなことを

考えられたりするんですよね。

ちなみにゲーム&ウオッチのシリーズは

およそ6年の間に、海外も含めて

59タイトルが発売されましたけど、

どのようにアイデア出しをされていたのですか? - 出石

- ハード屋さんも企画屋さんもデザイナーさんも関係なく、

みんなでアイデアを出し合っていました。

しかも日常的なテーマを題材にしたゲームが多いので、

どんな人でもアイデアを思いつくんですよね。 - 山本

- みんなでアイデアを出し合って、

それをホワイトボードに書いて・・・。 - 出石

- ホワイトボード?

- 山本

- 黒板でしたっけ?(笑)

- 岩田

- ホワイトボードはまだない時代ですよね(笑)。

- 一同

- (笑)

- 山本

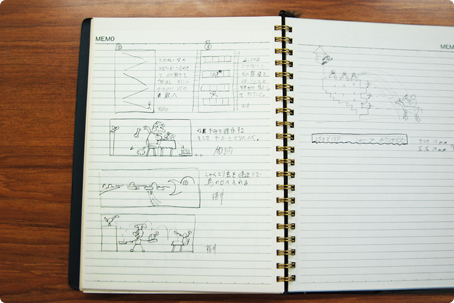

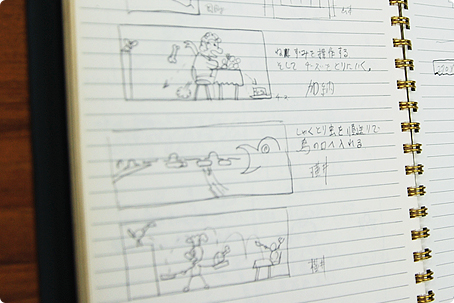

- それで・・・(古いノートを取り出しながら)

実はこれ、そのアイデア会議のときのノートなんです。

- 岩田

- すごい!こんな貴重なものを・・・。

これは『シェフ』(※14)ですね!

『シェフ』=ゲーム&ウオッチのワイドスクリーンシリーズの第4弾ソフトとして登場。空中に放り投げられた食材を、料理長が受け止めるゲーム。1981年9月発売。

- 出石

- よくもまあ、こんなにむかしのノートが残ってましたね。

- 山本

- 僕、物持ちがいいんです(笑)。

- 岩田

- これ、山本さんのノートなんですか?

- 山本

- ええ。その会議のときに出てきたアイデアを

メモしていたんです。

そこで、みんなで意見を出し合っていました。

でも結局、最後の最後は横井さんのひと声で

決まるというような感じでしたけど(笑)。 - 加納

- みんなが意見を出すと、枝葉がついてしまって、

内容がどんどん複雑になっていったんです。

そこで横井さんは、無駄な部分を切り落として

面白さの核の部分だけをクローズアップさせて、

商品の魅力を際立たせるような、

そんなアイデアを出されることが多かったですね。 - 出石

- 本当にそうでした、悔しいですけど(笑)。