『ラストストーリー』

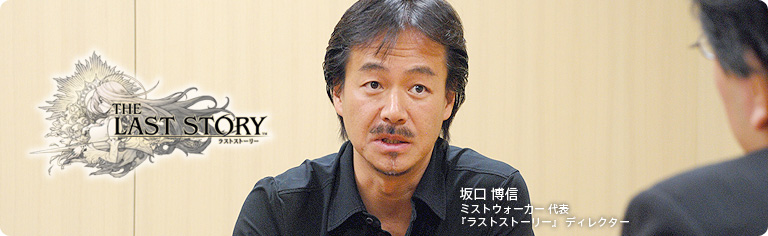

その1:坂口博信さん 藤坂公彦さん

- 岩田

- わざわざお越しいただき、ありがとうございます。

今日はよろしくお願いいたします。 - 坂口

- こちらこそよろしくお願いいたします。

- 岩田

- 実は今日、このようなかたちで

坂口さんにお目にかかることができて、

ちょっと感慨深いものがあるんですけど(笑)。 - 坂口

- え? ・・・ああ、はい(笑)。

- 岩田

- というのは、世の中の人たちのなかには、

坂口さんは任天堂とちょっと遠いところにいるのではないかと、

そんなふうに思っている方が多いような気がするんです。 - 坂口

- 確かにそうかもしれません。

- 岩田

- 確かに、過去にそういう流れが一度ありましたけど、

わたしとしては決して遠いところにいるとは感じていなくて、

実際、ニンテンドーDSの発表会(※1)のときに

坂口さんが『ASH』(※2)の発表で登壇されたときにも

ご一緒させていただきましたし。 - 坂口

- そうですね。

ニンテンドーDSの発表会=2005年10月5日に開催された「ニンテンドーDS Conference! 2005.秋」。

『ASH』=2007年10月に、ニンテンドーDS用ソフトとして発売されたシミュレーションRPG。

- 岩田

- 今回もそういった流れのなかで

また一緒につくるというご縁ができたわけですが、

坂口さんはこのプロジェクトはどんなふうにはじまったと

感じていらっしゃいますか?

- 坂口

- 2003年にスクウェア(※3)を辞めまして、

しばらく休んだあとに再起動して、

僕自身、何作かのソフト開発に関わってきましたが、

それが終わった時点で自分なりの反省・・・

といいますか、なんていうか・・・

やはり時代の波からひとつズレているという感じがしていたんです。

スクウェア=現スクウェア・エニックス。坂口博信氏はスクウェア在籍中『ファイナルファンタジー』シリーズの『I』から『X-2』まで関わった。

- 岩田

- 「ズレている」とあえて表現されますか?

- 坂口

- いや、ズレているというか、

もうひとつ別のポイントにいるような感じでしょうか。

同じ波乗りをしてはいるんですけど、

いちばん狙うべき波とは別の波に乗っているような感じで、

そのことに気づいた時期と、

今回のプロジェクトのスタートが重なったように思っているんです。

ですから、正直、すごくありがたいと思いました。 - 岩田

- 「ありがたい」というのはどういう意味ですか?

- 坂口

- まず、これほど大きな規模のものをつくらせてもらえるということです。

- 岩田

- 本当に大きなスケールのものになりましたね。

- 坂口

- はい。それに加えて、自分としては、いままで慣れ親しんできた

ゲームづくりの方程式から離れたところで、

何か新しいチャレンジをしたいという気持ちがありましたので、

そのチャンスをいただけたことに

すごくありがたいと思ったんです。

それは不安ゆえだと思うんですけど、

その新しいチャレンジを支えていただけるんだという、

そういう気持ちでした。 - 岩田

- わたしは“不安”という言葉を

あまり外に向けて言わないようにしているのですが、

今日は作り手同士なので、あえて申し上げますけど、

新しいものをつくろうとか、いままでと変えようとするときは

本当はいつも不安なものですよね。 - 坂口

- そうですね。今回はとくにそうでした。

- 岩田

- どんなことが、坂口さんを不安にさせたんですか?

- 坂口

- もちろん、一度手にした自分の方程式から離れる、

というのはやっぱり不安なんですけど、

今回は、よりクリエイターとしての自分を

曝(さら)す感覚といいますか、

お客さんから自分自身がどう受け入れてもらえるのかという、

そういったことに対する不安が強かったですね。

とは言っても、僕は僕でしかありませんし、

自分のやりたいことや表現したいことはあるので、

自分が間違っているとは思わないんです。

でも、今回は大勢の方々を相手にするがゆえに、

規模の大きなものがつくれるわけですから、

そうである以上、たくさんの人たちに認めてもらったり

受け入れていただくことが必要になりますし、

同時に、その人たちのなかで昇華されて、

より高いところで、感動を味わってもらったり、

気持ちよくなってもらわなくてはいけないわけで、

そのためには自分をさらけ出して

今作としっかり向き合う必要がありました。

- 岩田

- マスに対するエンターテインメントだからこそ、

自分の表現することに対して、

世の中の人たちが、どれだけの割合で共感してくれるのか、

しかも、新しい方程式でチャレンジすることへの不安、

といったらいいんでしょうかね。 - 坂口

- そうです。だからこそ自分が持っているものを全部、

さらけ出さなければいけませんでした。 - 岩田

- いままでの文法の上なら、

こういうものをつくったら

こういう人はこういう反応をしてくれる、

というのがわかっているわけじゃないですか。 - 坂口

- はい。

- 岩田

- そこを、今回、わかっていない領域に

踏み出していくわけですからね。 - 坂口

- そうです。方程式ができてしまっているので、

一度手にしたものを手放すときの不安感があるなかで、

自分の新しい方程式をまたつくっていくんですが、

その答えが合っているのかというか・・・。 - 岩田

- 開発がはじまって

1カ月くらいで一気に駆け抜けられるんであれば

あまりしんどくないんですけど、やっぱり長いですから。 - 坂口

- そうです、そうです。

- 岩田

- このまま行ってどうなるものなのか、

しばらくわからないですよね。 - 坂口

- だからずっと不安だったんですけど・・・

それが実に楽しいんです(笑)。 - 岩田

- はい(笑)。

- 坂口

- 今回はそういう意味で、ひとつ思ったのは

遊んでやろうということではないんですけど、

いい意味でですけど、

「楽しんでやろう」というのはすごく感じていて、

ちょっと未知なぶん・・・。 - 岩田

- 方程式が使える仕事の場合、

不安はないんですけど、

一方でルーティンワーク化しやすいので

ワクワクはしてこないというか。 - 坂口

- はい。

- 岩田

- 不安もない代わりに、ワクワク度も小さくて、

仕事で楽しめるというよりは

「さあ、これを全部片付けないと、こなさないと」という

気持ちになりやすいんですけど、

新しい方程式でチャレンジということになると、

不安でしょうがないけど、ワクワクしますよね。

- 坂口

- そう思います。

- 岩田

- それと、“さらけ出す”ということの意味について

具体的にお訊きしますけど、

今回は、一歩引いた立場から商品を俯瞰(ふかん)して見るのではなくて、

坂口さんは作り手として現場に降りていって、

細かいことまで、どんどん決めていくというスタイルで

今作の開発に関わっておられるんですよね。 - 坂口

- そうです。ひとことで言うと

今回はディレクターという立場でやらせていただいています。 - 岩田

- だからこそ、ディレクターとして

自分を“さらけ出す”必要があるということなんですね。 - 坂口

- はい。

- 岩田

- ちなみに坂口さんがディレクターを担当するのは

『ファイナルファンタジーV』(※4)以来ですか? - 坂口

- そうですね。

そのあとの『VI』(※5)のときも

半分くらいはディレクターをするような

立場的にグレーな時期もありましたけど、

ディレクターという肩書きが付いたのは

5作目までです。

『ファイナルファンタジーV』=1992年12月に、スーパーファミコン用ソフトとして発売されたRPG。シリーズ5作目。

『VI』=『ファイナルファンタジーVI』。1994年4月に、スーパーファミコン用ソフトとして発売されたRPG。シリーズ6作目。

- 岩田

- 『ファイナルファンタジーV』が出たのが1992年ですから・・・。

- 坂口

- およそ18年ぶりのディレクターということになります。

でも、ディレクターのほうがいいですね。やっぱり(笑)。 - 岩田

- やっぱりそうですか(笑)。

宮本さんもときどき開発現場に入って、

すごくしんどそうになるんですけど、

一方で妙に生き生きしているんですよ。

で、「やっぱり現場の仕事は楽しい」とか言ってるんですけど、

そういうことですよね。 - 坂口

- そうなんです。余計なことは全部排除して、

現場の仕事ひとつに集中しますので、

そういった独特の気持ちよさがあります。

それに、現場にこもるとは言っても、

意外とそうやって集中したほうが、

かえって周りが澄んで見えるようになったりするんです。 - 岩田

- ああ、現場に入っていくことで、

見えないものが見えてきたり・・・。 - 坂口

- はい。ですから、同じ仕事をするにしても、

このほうが楽しいなという感じがしています。

それに、現場に入って自分がワクワクしながらつくることで、

そのような気持ちの部分も

実際にお客さんに乗り移るんじゃないかと思うんです。

『ファイナルファンタジー』の1作目(※6)をつくったときも、

最終的にあそこまで駆け上がることができたのは、

スタッフみんながワクワクしながら

つくることができたからだと思うんです。

『ファイナルファンタジー』の1作目=1987年12月に、ファミコン用ソフトとして発売されたRPG。

- 岩田

- スタッフのみなさんのワクワク感が

ゲームのなかにどんどん入っていったんですね。

作り手の気持ちが商品に乗り移って、

それがお客さんのところに届くようなことは、

わたしも経験上、すごく感じることが多いです。 - 坂口

- だから、今回はその気持ちを大事にしようと思いました。

ですから、あえて自分自身も楽しむようにして、

そのノリが、お客さんがゲームを触ったときの

エネルギー感に変わってもらえるといいなと思っています。

- 岩田

- ところで、今回の『ラストストーリー』がつくられる課程で、

いちばん最初に決めたことは何だったんですか? - 坂口

- 最初はやっぱり世界観とストーリーです。

僕はゲームづくりをはじめて25年くらいになりますけど、

これまでずっとストーリーを大事にしたいと思ってきましたし、

今回もそこは変えずにやっています。 - 岩田

- 坂口さんのゲームづくりというのは

世界観とストーリーをどこまで表現できるのかというところで

進んでこられましたからね。 - 坂口

- そうです、はい。

- 岩田

- それがどんどん、いろんな表現ができるようになって・・・。

- 坂口

- 最初はファミコン時代からはじまって、

当時は絵としても、音としても、表現力はまだ不自由でしたから。 - 岩田

- ただ記号としての表現でしたからね。

- 坂口

- ええ。逆にそういう制約があるなかで

どうやってストーリーを伝えるかというところからはじまって、

いまは映像全盛の時代を迎えているわけですけど、

確実にそこは伝わるようになったんですが、なんていうか、

ちょっとトゥーマッチなところもあって・・・。 - 岩田

- ときには、見せたくないところまで見えちゃうんですよね。

- 坂口

- 伝わりすぎてしまうんですね。

だからいまは転換期だと思っているんです。

そこで今回は、リセットという意味でも、

もう1回ゲームという原点に立ち返って、

「ゲームでストーリーを語るということは何なのか?」と

まず最初にじっくり考え直すことにしました。

しかもそれは、ストーリー面だけなく、

システム面といった根本的な部分でも再考することにしました。 - 岩田

- そういった根本の問題に向き合うための時間を

今回はかなり費やされたんですね。 - 坂口

- そうです。ですから、研究開発段階から

システム面での実験をかなり繰り返しました。

その答えは、少なくともいままでの延長線上にはありませんので、

新しいスタイルで、世界観やストーリーを表現したいと思って、

本当に全力で、やり残さずという感じでやりました。 - 岩田

- 「全力で、やり残さず」という気持ちは

『ラストストーリー』というネーミングにも表れているんでしょうね。 - 坂口

- はい。『FF』のときもそうだったんですけど、

毎回、全部出し切って「ここで終わりでもいい」

という気持ちでつくってきたんです。

でも、今回はその気持ちがとくに強いと思います。 - 岩田

- これが自分にとってのラストになっても

悔いが残らないくらいの注ぎ込み方というか・・・。 - 坂口

- そうですね、失敗しちゃうと引退しろと言われるので(笑)。

- 岩田

- (笑)

- 坂口

- もちろん一生、ものづくりは進めたいとは思うんですけど、

このように大きなものづくりという意味では、

もし失敗した場合というのは、ちゃんと覚悟しなきゃいけない、

という気持ちもありますし、持てるものはすべて、

これ以上出せないという状況にしたい、と思ってやっています。 - 岩田

- わたしは「タイトルはこれで行きたい」と

坂口さんがおっしゃっているということを

任天堂の担当者を通じて聞いたときに、

「坂口さんはすごい覚悟をされているんだな」と、

ものすごく強く感じました。

- 坂口

- 文字通り『ラストストーリー』ですからね(笑)。