『Wii U』 本体篇

1. テレビが変わった

2. ハードは“黒子”

3. “マジック”

4. テレビに寄生しないゲーム機

1. テレビが変わった

- 岩田

- 6年前、「社長が訊く Wiiプロジェクト」()で

「社長が訊く」という企画が偶然のようにはじまって、

まさかこんなに長くつづくとは、想像もしていませんでした。

今回、Wiiの後継機ができて、

もう一度お話を訊けることに感慨深いものがあります。

これからしばらくの間、

Wii Uというハードがいかにつくられたかという話を

シリーズでお訊きしようと思います。

今日はよろしくお願いします。(※1) - 一同

- よろしくお願いします。

「社長が訊く Wiiプロジェクト」=「社長が訊く Wiiプロジェクト~Wiiが誕生したいくつかの理由~」。2006年9月に掲載された、「社長が訊く」連載のきっかけとなったインタビュー企画。

- 岩田

- まず、みなさん自己紹介をお願いします。

改めて紹介していただくまでもないですが、

ハードウェア開発の、当社における責任者をされている

竹田さんです。 - 竹田

- 竹田です、よろしくお願いします。

- 塩田

- 総合開発本部開発部の塩田です。

Wii U本体やWii U GamePadなど、

ハードウェア開発全般を監修しています。

- 岩田

- 塩田さん、今回、ハードウェア開発全般といっても、

据置型と携帯型を両方いっぺんに

つくるようなことになってしまいましたよね(笑)。 - 塩田

- はい、そうです(笑)。

携帯型の要素を参考にしながら、

Wii U GamePad側の開発をしてきたという意味では、

据置型、携帯型の2機種を

同時開発したような印象があります。 - 北野

- 総合開発本部開発部の北野です。

Wii U本体の開発では、機構設計にかかわりました。

筐体設計以外にも熱設計、コネクタや

ケーブルの設計も行いました。

- 赤木

- 総合開発本部開発部の赤木です。

みなさんはハードを担当された方々ですが、

わたしだけソフト担当です。

ただソフトといっても、

お客さんが遊ぶゲームソフトではなくて、

本体をつくる工程で必要となる、

検査プログラムを担当しています。

- 岩田

- はい、ありがとうございます。

まず新しいゲーム機をつくるのに、

いちばん時間がかかるのは

“部品の選定と検討”になるんですが、

Wii Uはどうやってはじまったんですか? - 竹田

- まず基本的に、日本中のテレビが全部、

地上波デジタルのいわゆるHD()になったんです。

世の中のだいたいがHD化されたということは、

逆にいえば“HDがSD(※3)になった”ということです。(※2) - 岩田

- HDがスタンダードになった、ということですね。

HD=High Definition(ハイデフィニション)の略。テレビなどにおける高解像度(高精細、高画質)のこと。映像のピクセル数が多く、720本以上の走査線数を保持し、かつアスペクト比が16:9であることが条件。高解像度の映像を扱う地上波デジタル、BSデジタルなどのテレビジョン放送をHDTVと呼ぶ。

SD=Standard Definition(スタンダードデフィニション)の略。テレビなどにおける標準画質、標準精細度のこと。走査線数が720本に満たないもの。

- 竹田

- はい。一方でWiiはSDを使っています。

「家庭のテレビが、ほとんどすべてHDに変わったんだから、

家庭用ゲーム機 Wiiも

みなさんにその恩恵を受けていただけるように、

我々もその標準に合わせよう」

というのがキッカケです。

あらゆる家庭で同じような条件で、

同じように楽しんでいただけるものをつくるのが、

我々の考えかたですから。 - 岩田

- あと、ビデオゲーム機からテレビに映像を入力する端子も、

むかしの黄色い端子()から、

HDMI(※5)に変わっています。

テレビが変わったんだから、テレビとセットで使う

テレビゲーム機が変わらなければいけないということは、

ある意味、必然だったんですね。(※4)

黄色い端子=オーディオ・ビジュアル機器に映像・音声信号を伝送するために利用される端子のひとつで、一般的にはコンポジットビデオ端子と呼ばれるもの。映像信号は黄色い端子、ステレオ音声信号は赤と白の端子で色分けがされている。

HDMI=High-Definition Multimedia Interface(高精細度マルチメディアインターフェース)の略。家電やAV機器向けのデジタル映像や音声入出力インターフェースの標準規格。1本のケーブルで映像、音声、制御信号を合わせて送受信できる。

- 竹田

- そうです。それともうひとつ、

24時間リビングルームに置く機械だから、

Wiiでは実現できなかった、ゲーム以外のいろんなことも

楽しんでいただきたかったんです。

そのためにも、どのようにしてお手頃の値段にできるのか、

それでいてしっかりとした性能を実現させられるかが、

知恵の出しどころでした。 - 岩田

- それは「Wiiプロジェクト Wiiハード編」のときに話していた

“ローパワー、ハイパフォーマンス”の発想()と、

通じるものがありますね。(※6) - 竹田

- ええ。どのように消費電力を抑えて

ゲーム・コンピューター性能を効率よくするかは、

任天堂のゲームキューブ()からの流れがあって、

その思想にのっとっているところでもあります。(※7)

“ローパワー、ハイパフォーマンス”の発想=「社長が訊く Wiiプロジェクト~Wiiが誕生したいくつかの理由~」vol.1 Wiiハード編にて、竹田が述べていた発想。下記のコメント参照。『当然のことですが、性能が二の次、というわけではないんです。「ローパフォーマンス、ローパワー」は誰でもできる。「ハイパフォーマンス、ハイパワー」を、ほかの人たちは目指す。そういうなかで、わたしたちはWiiで「ローパワー、ハイパフォーマンス」というのを追求したわけなんです。』

ゲームキューブ=ニンテンドー ゲームキューブ。2001年9月発売の家庭用テレビゲーム機。

- 岩田

- 今回、“ローパワー、ハイパフォーマンス”を

実現するためのキーは何でしょうか? - 竹田

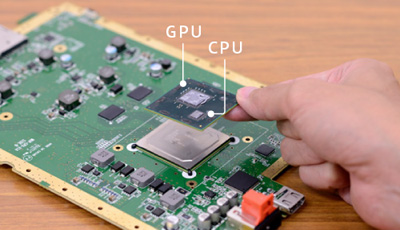

- まずは初めてのマルチコアCPU()の採用です。

複数のCPUコアをひとつのLSIチップに持つことで、

ローパワーでCPUコア間や内蔵の大容量メモリーとの連携がうまくでき、

非常に効率のよい処理をすることが可能になりました。(※8)

マルチコアCPU=ひとつのパッケージの中に、命令を実行する複数のプロセッサーコア(ソフトウェアを動作させるためのハードウェア)を持っているCPUのこと。

- 竹田

- そしてMCM()の採用です。(※9)

MCM=Multi Chip Module(マルチチップモジュール)の略。基板の上に、ベアチップと呼ばれるむき出しのシリコンチップを、複数個搭載しているモジュールのこと。

- 竹田

- 先ほど説明しましたマルチコアCPUチップと

GPU()チップをひとつのパッケージに入れる

MCM技術を本格的にゲーム機に採用しました。

このGPUチップにもかなり大きなメモリーが内蔵されているんですよ。

このMCMによって、ICパッケージのコストが下がったり、

LSIチップ間のデータのやり取りを速くできたり、

消費電力も下げられたりします。

それと分業化で、コスト的にも安くあがります。(※10)

GPU=Graphics Processing Unit(グラフィックス プロセッシング ユニット)の略。グラフィックスチップ、またはビデオチップとも言う。パソコンやゲーム機の表示画面を描画するための専用チップ。

- 岩田

- 今回の大きなチャレンジとして、

異なる半導体の工場でつくったシリコンチップを

ひとつのパッケージに入れる、

という選択があったわけですよね。

塩田さんは実際に推進しなければいけない当事者として、

どんなことがハードルでしたか? - 塩田

- 違う会社さんでLSIをつくっていますから、

不良が出たときの原因を切りわけることが難しかったんです。

不具合解析をするにも、

MCMの中にとじ込められているので、

問題を探る方法が非常に困難でした。 - 岩田

- 実際に動いているときは

ひとつの箱に入っているから、

中で起こっていることを簡単に観察できないんですね。 - 塩田

- そうです。でもご協力いただいた

ルネサス()さん、IBM(※12)さん、

AMD(※13)さんから、本当に知恵をいただきました。

不具合を切りわけるために必要な最低限の信号を

MCMの外に出したりして、

最小のオーバーヘッド(※14)で検証ができるような

方法を編み出せたと思います。(※11)

ルネサス=ルネサス エレクトロニクス株式会社。東京都千代田区に本社を置く、半導体メーカー。

IBM=International Business Machines Corporation。アメリカ合衆国ニューヨーク州に本社を置く、コンピューター関連のサービスおよび製品を提供する企業。

AMD=Advanced Micro Devices, Inc. アメリカ合衆国カリフォルニア州に本社を置く、コンピューター関連の開発、製造、販売を行う企業。

オーバーヘッド=何かの処理を行う際、本来の処理に加えて、余分にかかる負荷のこと。

- 岩田

- でも、そこに至るまで、

一筋縄ではいかなさそうですね。 - 塩田

- はい。過去の実績から

データを集めながら決めていったんですが、

実際に動かして初めて気づいたことをフィードバックしていく、

という泥臭いことを、何度も取り組んでいきました。 - 竹田

- やっぱり違う会社さんですから、

一般的に、不具合や新しい挑戦に対して

「自分のところの責任ではないです」となるんです。 - 岩田

- そもそも、不具合があるなら

はじめから直しているはずですからね。

プログラマーも、つくったプログラムを動かす瞬間は

「動くに決まっている」と思ってキーを叩くものですから、

「動かない」と言われたら、

「自分以外の何かが悪いのでは?」と思うものなんです。

それと同じで、異なる半導体メーカーさんのチップを

ひとつのパッケージに入れれば、うまくいかないときに、

「自分以外の何かが悪い」と考えるのが普通なんですね。

そんな中、塩田さんはどう旗ふりをしていったんですか?

- 塩田

- 一言でいいますと、

「自分の身の潔白は、自分の身で証明してください」

という方針を採りました。 - 岩田

- へぇ~、それは、面白いですね(笑)。

- 塩田

- パッケージに入れる前のLSIについて、

検査漏れがない、テストができる仕組みを

確立しようとしたところ、

各社さんが非常に強固な検査法を編み出してくれました。

それで不良が出る可能性を大きく下げられましたし、

しっかり積み上げたデータをもとに、

不良解析用の大事な情報も提供してもらえました。 - 岩田

- そのプロセスは、スムーズに進みましたか?

- 塩田

- そこまでいくのに、やっぱり時間はかかりました。

最初は「こんな工程を入れると、たくさんつくれない」とか、

「生産設備の投資が非常に大きくなる」

みたいな話が出てくるんです。

ただ知恵を出し合うと、解決方法って見つかるもので、

既存の検査設備にちょっと手を加えるだけで

非常に効率のいいテストができるようになったり、

強力なテストパターンが見つかったりしたので、

何とか実現できたのかなと思います。 - 岩田

- これだけのことができるシステムの心臓部が

ワンチップになっているというのは、

まだあんまり例がないんじゃないですかね。 - 塩田

- これまでまったく例がないわけじゃないですが、

これほど大量生産するもので、

これだけのパフォーマンスのCPUとGPUが、

ひとつのパッケージに入っているものは

あまり例がないと思います。

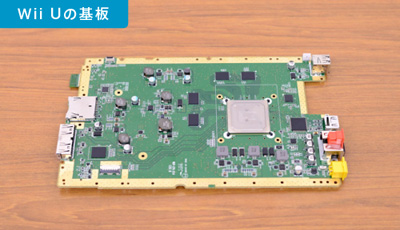

こちらがMCMのついた基板です。

- 岩田

- 心臓部はこのチップ1個に収まっているんですね。

ゲームキューブやWiiでは、

心臓部が2個のチップにわかれていましたけど、

今回、MCMにこだわったのは、

やはり手ごたえがある、と感じていたからですか?

- 塩田

- はい。竹田さんの話にもありましたように、

消費電力を下げるのは

ゲームキューブから引き継いでいる姿勢で、

この小さいパッケージにLSIを閉じこめることで、

LSI間のやり取りに必要な電力が、うんと下がるんです。 - 岩田

- 物理的に、基板の上で

場所が離れたチップの間を流れる電力に比べて、

小さいモジュールの中だと、

少ない電力でやり取りができるんですよね。

遅延も少なくなるので、スピードも出しやすいですし。 - 塩田

- はい。それに、ひとつの小さい

パッケージに閉じこめることで、

基板上の実装面積も小さくできるんです。

筐体の小型化にも貢献できるため、

何としても、やりたかったんです。